Quel mattino pioveva, nonostante fosse primavera, il cielo era grigio. Scesi dall’autobus, che mi aveva lasciato proprio davanti all’ingresso austero del porticato laterale del cimitero monumentale di Staglieno di Genova, e immediatamente pensai: entra, fai silenzio… perchè dormono e non devi disturbarli.

Ero lì con la mia macchina fotografica e, quasi, non osavo fotografare quelle figure in marmo bianco, annerito dalla polvere del tempo, che si slanciavano dalle gallerie dei porticati, venendomi incontro quasi a volermi fermare per raccontarmi la loro storia di vita, lo strazio nell’aver lasciato i propri cari e le circostanze del loro trapasso.

Innanzi a me si svelava l’altra Genova, la città silenziosa di Staglieno, ricordata da E. Hemingway come “una delle meraviglie del mondo”, che a partire dalla seconda metà dell’800 fino ai giorni nostri ha accolto, e accoglie ancora, le spoglie di personaggi illustri e non solo. Alcuni di loro sono stati ritratti volutamente nell’abbigliamento dell’epoca, con le loro vesti preziose ricche di dettagli, nei loro atteggiamenti reali, come se si fossero assentati solo per un momento. Altri, invece, sono stati rappresentati simbolicamente tra le braccia di angeli sinuosi dal corpo femminile, attraenti, ma dallo sguardo gelido, espressione enigmatica dell’incertezza di un Aldilà e del dolore provocato dal trapasso.

Ma io stavo cercando lei, Caterina Campodonico, la venditrice di noccioline, conosciuta anche come la paesana, nata a Genova nel 1804, protagonista di una storia coraggiosa al femminile che, per riscattarsi da una vita ingrata, aveva speso tutti i suoi risparmi per essere sepolta nel luogo della memoria della città di Genova: a Staglieno.

Caterina Campodonico: la venditrice ambulante di noccioline

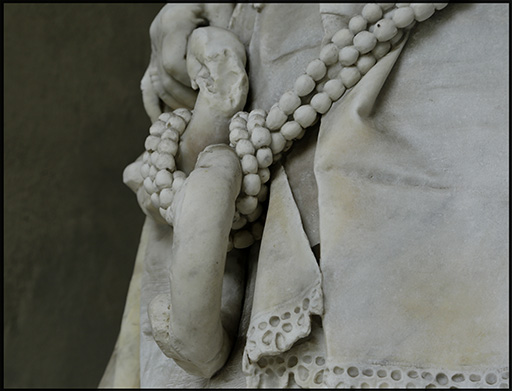

Caterina era una venditrice ambulante di collane di noccioline dette reste e canestrelli nel quartiere popolare di Portoria. Si era sposata giovanissima con un uomo più grande, rivelatosi alcolizzato e fannullone, dal quale decise, in seguito a una vita matrimoniale turbolenta, di separarsi abbandonando il tetto coniugale e pagando al marito un’ingente somma come “buonuscita e mantenimento”. Questa scelta, però, fu giudicata troppo audace per i tempi, anche dalle sue sorelle, tutte regolarmente maritate e con figli, che la abbandonarono affettivamente. Quando Caterina, ormai anziana, si ammalò gravemente i suoi familiari non le mostrarono alcuna premura, anzi non le risparmiarono nemmeno le litigate per dividersi la sua eredità. Non si sa come, ma Caterina si riprese dalla malattia e non dimenticò il modo in cui era stata trattata. Decise, quindi, di investire tutti i suoi risparmi nella costruzione del suo monumento funebre affidandolo allo scultore genovese Lorenzo Orengo, per essere ricordata nella morte così come non lo era stata in vita. Lorenzo Orengo, artista molto apprezzato dalla borghesia genovese del tempo, la ritrasse in modo così realistico che riuscì, perfino, a riprodurre il suo sguardo sornione, ma compiaciuto, per la realizzazione della propria statua. La ritrasse con la sua veste popolare che era solita indossare durante il suo lavoro, ma finemente realizzata, e con gli strumenti di lavoro che l’avevano accompagnata nella sua vita.

Non mancarono polemiche sull’inadeguatezza di questa tomba, in quanto la borghesia genovese del tempo inorridì all’idea che una semplice popolana potesse avere una statua degna del loro rango e, per giunta, collocata negli stessi porticati del cimitero in cui essi avevano le loro tombe, ma il monumento venne eretto nel 1881 e posizionato nel Porticato Inferiore a Ponente, dove si trova ancora tuttora.

La stampa di allora pubblicò articoli in cui la storia di Caterina venne messa in risalto, descrivendo la paesana Caterina, come la donna che, dopo essere stata delusa dai parenti e dagli affetti più intimi, aveva deciso di lasciare un ricordo di sè soltanto nei confronti degli estranei. L’anziana donna morì il 7 luglio 1882 e, secondo le cronache, il corteo che la accompagnò al cimitero fu molto numeroso.

Il Cimitero di Staglieno: luogo della memoria di Genova

Il Cimitero monumentale di Staglieno è ancora oggi un luogo molto caro ai genovesi che lo pensano come un museo a cielo aperto dove recarsi la domenica per andare a trovare i propri cari, ma anche per rievocare la memoria della propria città attraverso le storie di vita personale e le imprese di coloro che lo abitano. All’epoca, avere la possibilità di avere un monumento funebre in questo cimitero era considerato segno di appartenenza ad un’elevata posizione sociale. Staglieno, bisogna ricordarlo, accoglie anche le tombe di persone straniere o di diverse confessioni religiose che hanno deciso di essere sepolti a Genova, come la moglie di Oscar Wilde, Lady Constance Lloyd, che vivendo a lungo a Genova e in Liguria hanno sentito di appartenervi e di volerci restare, comunque, per sempre.

Gli stili artistici: dal Realismo borghese al Liberty

L’arte scultorea funeraria di Staglieno presenta opere di artisti di fama internazionale attraverso gli stili artistici che si sono susseguiti da fine ottocento per tutto il novecento fino ai nostri giorni. La statua della Fede di Santo Varni in mezzo al viale conduce il visitatore al Pantheon, tempio e luogo di sepoltura dei genovesi illustri. Lungo le gallerie inferiori si trovano le opere del primo realismo borghese, ma nei porticati superiori si trovano opere come l’Angelo androgino della Tomba Oneto di Giulio Monteverde che preannunciano il cambiamento di sensibilità, avvenuto tra fine ‘800 e inizio del ‘900 in merito all’idea della morte e alla certezza della vita ultraterrena, da realista a decadente e simbolista. Mentre, nella zona a monte del cimitero, denominata il boschetto irregolare, l’idea della sepoltura si sposa con la natura romantica del paesaggio tipica dei paesi del nord Europa con cappelle di famiglia in stile gotico, riccamente decorate con guglie e archi rampanti.

Si assapora, infine, lo stile Liberty e Déco del Novecento nelle finissime statue delle gallerie laterali di Montino e Sant’ Antonino. Tra le tante meraviglie di questo cimitero è doveroso ricordare la Tomba Ribaudo, scelta come immagine copertina per quest’ articolo, che ha ispirato la cover del singolo Love will tear Us apart, (L’Amore ci farà a pezzi), dei Joy Division, gruppo inglese post – punk.

Ma questa è un’ altra storia…una storia romantica che ha ispirato un pezzo musicale e che potrete conoscere partecipando ad una visita guidata, contattandomi a: inforitrattidiviaggio@gmail.com

1 comment

Thank you for sharing this insightful article! I found the information really useful and thought-provoking. Your writing style is engaging, and it made the topic much easier to understand. Looking forward to reading more of your posts!